Top/ネット状近接覚センサ

ネット状近接覚センサLast-modified: 2012-06-02 (土) 15:00:00

近接覚センシング&aname: Meaningless(No link-title with 'super'); 近接覚とは人間に無い感覚で,人間で言えば皮膚の上方数cmまで触覚が広がったように感じられる感覚です。 これまでのロボット用外界認識センサでは視覚センサと触覚センサがありました。しかし,視覚には死角や隠蔽等の問題があり,また触覚には接触するまで検出できないため衝突して初めて検知できるといった問題があります。このため接触前数cmでの近接距離を検出するネット状近接覚センサを開発しました。この近接覚を用いると接近したことを確実に検知できるため,衝突を恐れない高速な動作,よりソフトな接触が可能となります。 次のビデオは,アレイ状近接覚センサの出力を示します。フォトリフレクタを16×16のアレイ状に配置して近接距離情報を可視化しています。投射した光の反射強度から距離を計測するため,物体が離れると輪郭がボケ,近づくと距離と物体の輪郭が明確になります。 但し,このセンサでは,アレイ状近接覚センサを走査して分布する近接距離情報計測するため,センサからの配線数が多くなり,また検出素子の走査時間がかかるため高速の計測には問題があります。 これに対して,次から述べる我々が開発したネット状近接覚センサは,簡単なアナログ回路ですので,省配線,高速応答です。 アナログ回路のため検出素子の個数,配置面積に依存せず,また応答速度はほぼ一定で(1ms以内),拡張性も高い特徴があります。 また,センサからの配線数は6本と少ない配線数で済みます。 ネット状近接覚センサ&aname: Meaningless(No link-title with 'super');特徴

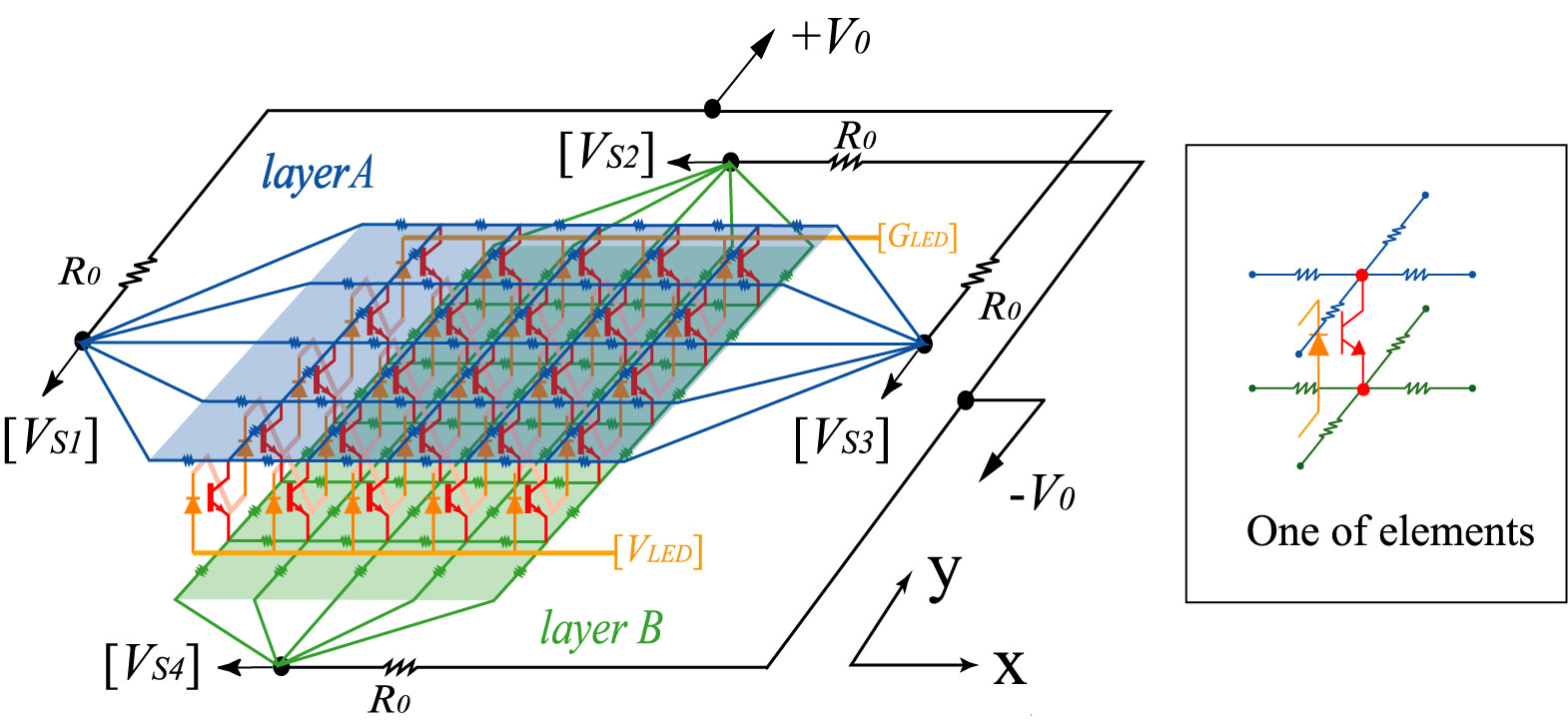

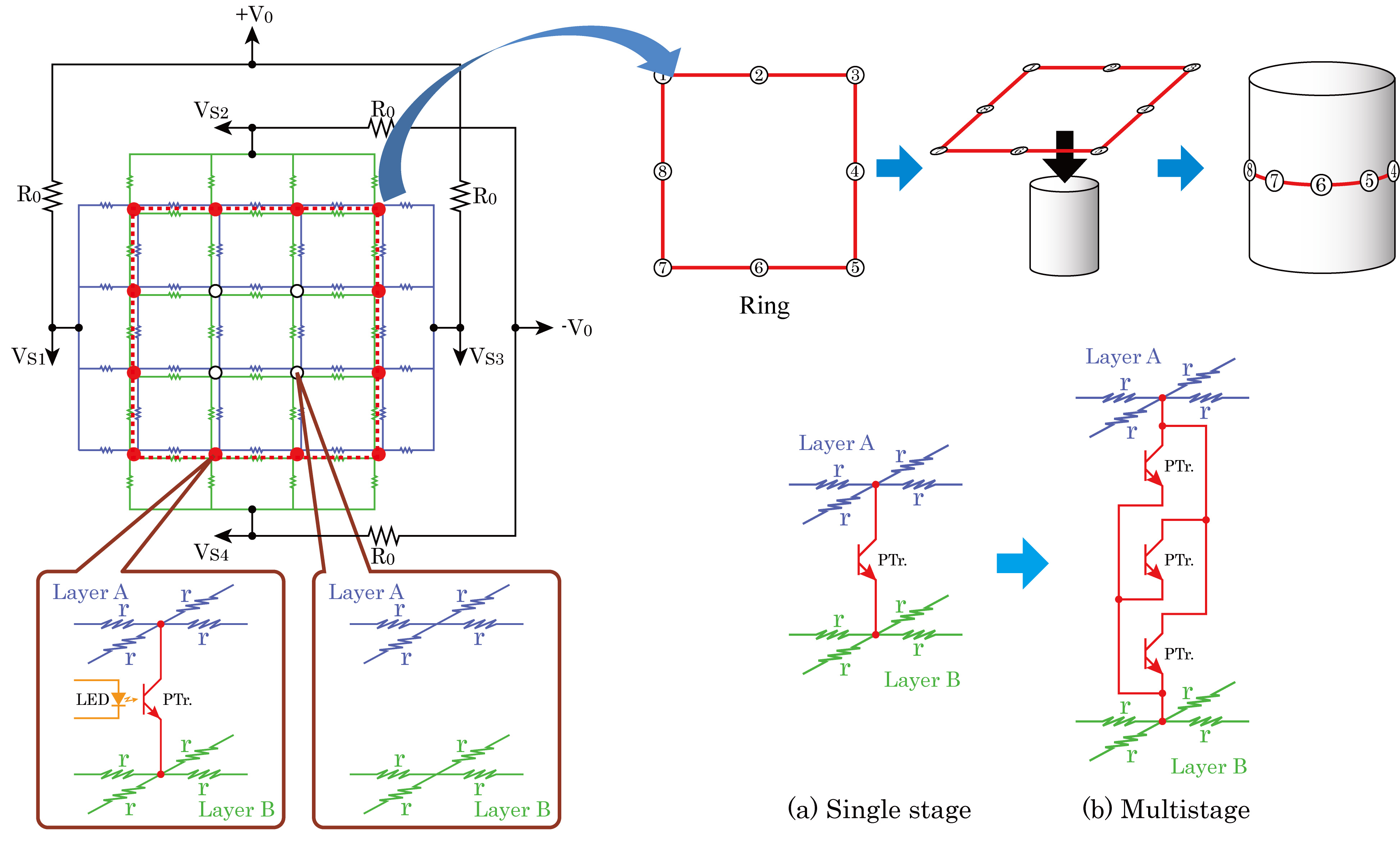

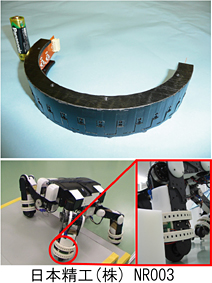

研究では,ネット状近接覚センサをロボットハンドの指先に実装することで, 近接覚情報を利用した高度な把持操り動作の実現,並びに 網目状触覚センサと組み合わせた,2.5次元触覚インタフェースを構築する研究も行っています. ネット状近接覚センサの構造&aname: Meaningless(No link-title with 'super');ネット状近接覚センサの構造は,網目状触覚センサの感圧導電性ゴムを, フォトリフレクタに置き換えたものです。 フォトリフレクタは,発光ダイオードとフォトトランジスタを組み合わせたものです。 フォトリフレクタに物体を近付けると,発光ダイオードからの赤外光が物体表面で反射し, その反射光をフォトトランジスタが受光し,電流が流れます。 感圧導電性ゴムでは,荷重が加わると感圧ゴムの抵抗値が低下し,感圧ゴムを通過する電流が増加します。 これに対して,フォトリフレクタでは,物体の距離が遠ければ,反射光が弱くなりフォトダイオードに流れる電流は小さくなり, また距離が近づけば,反射光が強くなり電流は大きくなります。 このように,触覚センサで荷重の強弱で電流が変化しましたが,近接覚センサでは距離の遠近で電流が変化します。 即ち,ネット状近接覚センサでは,反射光の照度分布中心から,対象物体の位置を, 回路を流れる総電流量から,対象物体の距離を計測できます。  マニピュレータへ実装しての動作実験&aname: Meaningless(No link-title with 'super');以下は,産業用マニピュレータ先端にネット状近接覚センサを実装し, 先端部のセンサでは白球への追従動作,側面センサでは物体回避動作を行わせます。 白球を追従中に人間が割り込んでくると,側面部のセンサによって検知し,マニピュレータが回避動作を行います. 360°全方位センシング可能なネット状近接覚センサの構成法&aname: Meaningless(No link-title with 'super');このセンサの構成を次の図に示します。センサ構成は, 検出素子(フォトリフレクタ)をリング状に配置し,他の部分には検出素子はありません。 図では,そのリング部分を抜き出し,円柱に取り付けた状態を示します。 すると,円柱の8の方向から物体が近づくと,センサはその方向を検知します。 同様に6の方向からの検知も可能です。 このようにリングとしてかぶせると円柱に対して360度に渡り物体が近づく方向がわかります。 しかし,このままでは円柱の長手方向に検出素子が無いため,その部分での検出が出来ません。 そこで,図(b)に示すように並列にフォトリフレクタを接続することで円柱全体を検出素子で覆うことを可能としました。

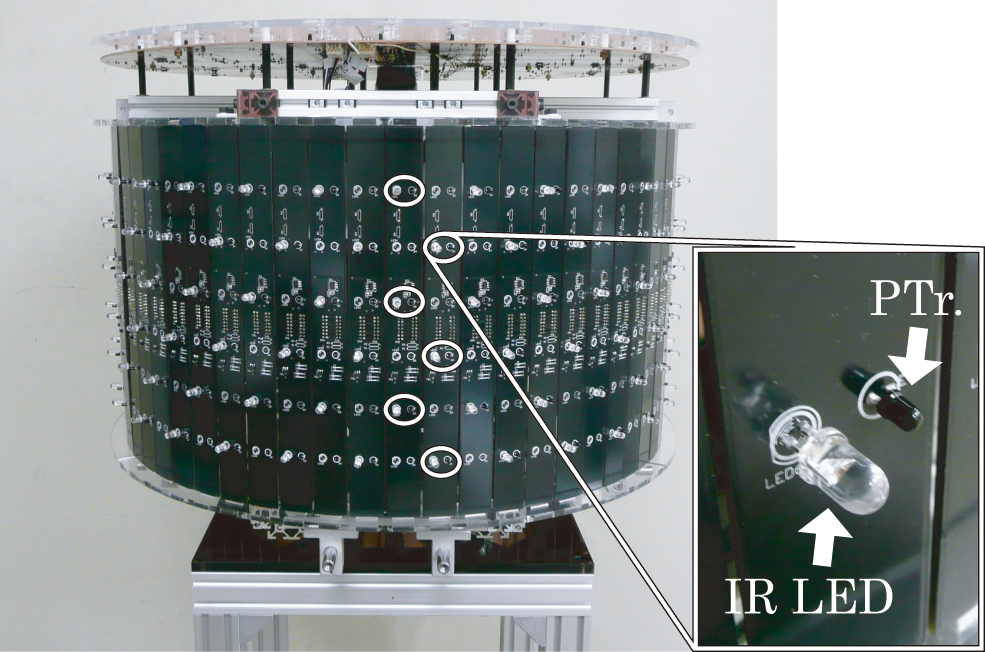

次のビデオは,このようにして試作したセンサです。 通常ネット状近接覚センサは,物体の中心位置と距離のみを出力します。 このため,2物体が有ると,2物体の中心位置を出力します。 これは移動車に取り付ける場合は具合が悪いことになります。 そこで,1物体か,多物体かを検知する方法を導入しました。 また多物体の場合にはスキャニング操作に切り替え,分布する近接状態を検出する用にしました。 全方位センサを実装した自律移動車&aname: Meaningless(No link-title with 'super');次の図は,上記センサを自律移動車に実装したものを示します。  センサ部の直径は600mm,高さは300mmで素子は円周方向に60分割,高さ方向に3分割してあります。 1物体と多物体の識別を行い,1物体では本来の高速性を生かし,また 多物体になるとスキャニングにより周りの様子を検出します。 その様子を次のビデオに示します。 接近物体が1つの場合は,接近物体の方向とその距離を検出します。 接近物体が複数の場合,センサは走査モードとなり,接近物体の方向と距離,および数を示します。 自律移動車の動作ビデオ&aname: Meaningless(No link-title with 'super');次のビデオは,実際に自律移動車での動作実験です。 天頂に取り付けたネット状近接覚センサによって物体を検知し, 物体を置こうとする位置に自動的に移動します。 また,障害物に近づくと側面のセンサにより回避動作を行います。 室内環境での障害物回避実験&aname: Meaningless(No link-title with 'super');LRFと本センサを組合わせて自律移動を行ったデモです。 ロボット側面の環境認識のための全方位近接覚センサ,ロボット上部の近接覚センサ, 全方向移動機構から構成されます。 また,自律移動制御のために,ロボット上部にはLRF が搭載されています。 自律移動ロボット制御に必要となる,環境地図構築や,大域的な行動計画については, ROS(Robot Operation System) を利用しています。 ROS とは,Willow Garage 社が作ったロボット用ミドルウェアです。 目的地への移動には環境地図を用い,動的障害物に対して高速なネット状近接覚センサを用いて回避動作を行います。 人間の手腕の動作の計測とヒューマンインターフェースへの応用&aname: Meaningless(No link-title with 'super');四脚車輪型自律移動ロボットへの実装&aname: Meaningless(No link-title with 'super'); 脚部など,ロボットの末端部は,カメラなどのビジョンセンサでは死角が生じやすいという問題がありました. 本研究では,四脚車輪型自律移動ロボットの脛部分にリング状の近接覚センサを実装することで,

段差乗越時,ビジョンセンサの死角となる,

段差と脚の正確な近接情報を取得し,動作支援を行う事を目指しています.

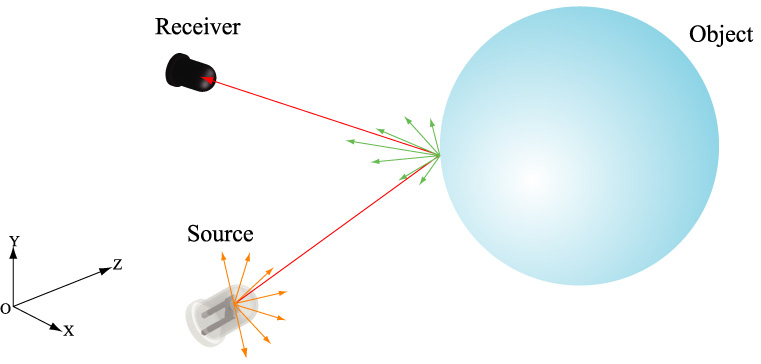

ネット状近接覚センサシミュレータ&aname: Meaningless(No link-title with 'super');ネット状近接覚センサは,対象物体のセンシングに赤外線を用いているため,センサの出力特性は,

により変化します.  |

![[Shimojo Laboratory] [PukiWiki]](image/comm.jpg)